4月になり、中旬には会社の桜も満開になりました。今年は3月から天気が不順で、農作業の予定も立ちづらいスタートのようでしたが、ようやく田植えの準備が始まっています。令和5年産は全国的に猛暑に見舞われ、作柄も非常に厳しい年になりましたが、今年は順調に生育してほしいものです。

今回は、田植え前の準備を見てきましたので、ご紹介します。

当社の桜が満開のころ、田植えの準備が進んでいます

当社の桜が満開のころ、田植えの準備が進んでいます

ゴールデンウィーク明けの田植えに向けての準備

- 種もみの準備

- 種まき

- 伏せ込み

種もみの準備

田植えに使う苗は、農協さんや育苗業者から買ったりするほか、種もみから育てるやり方もあります。

種もみは農協さんや種子業者から買うことになります。もちろん自身の圃場で自家採取も可能ですが、お米に限らず現在栽培されている農作物は、それぞれに優れた特徴を持った銘柄として生まれてきました。これを自家採取した種子で交配させていくとその優れた特徴が失われたり、病害虫に弱くなったり、性質が退化していく(先祖返り)ことになります。それを防ぎ品質を保つためにも種子更新は必要です。

種もみの消毒殺菌作業

種もみは、種まきの前に消毒殺菌する必要があります。この段階から病気やカビ対策が必要です。消毒方法としては、農薬を使わない「温湯消毒」という決まった温度の温水に決まった時間浸けてカビや細菌を不活化させる方法が比較的よく使われます。

芽出し作業

次の作業は催芽機を使った芽出し作業です。ぬるま湯のプールに種もみをつけて、芽出しを行います。

種まきの前には、芽が出た種もみを脱水機にかけて適度な水分になるように乾燥させます。ここまでが種まきの準備です。

脱水後、適度な水分に乾燥させます

脱水後、適度な水分に乾燥させます

種まき前の芽が出た種もみ

種まき前の芽が出た種もみ

種まき

いよいよ種まきです。

種まきは機械を使った流れ作業で行いますが、種まきラインに苗箱を流し、土を敷き、水を撒き、種もみを播き、土をかぶせるという工程です。

流れ作業の工程ですが、それぞれの工程に人がつきます。種がまかれた苗箱は、重ねられて発芽機に入り、温度、湿度を加えられて発芽を待ちます。

機械を使っているとはいえ、1日に2,000枚から3,000枚の苗箱に種まきを行う、結構な重労働作業です。

種まき作業の工程

- 種まきラインに苗箱を流す

- 苗箱に土を敷く

- 水を撒く

- 種もみを播く

- 土をかぶせる

- 種をまいた苗箱を重ね、発芽機に入れる

- 温度・湿度が管理され、発芽を待つ

種がまかれ、土がかぶせられた苗箱

種がまかれ、土がかぶせられた苗箱

伏せ込み

育苗工程最後の作業(苗が育つためには温度管理、水管理が必要になりますが、それは除いて)、伏せ込みです。

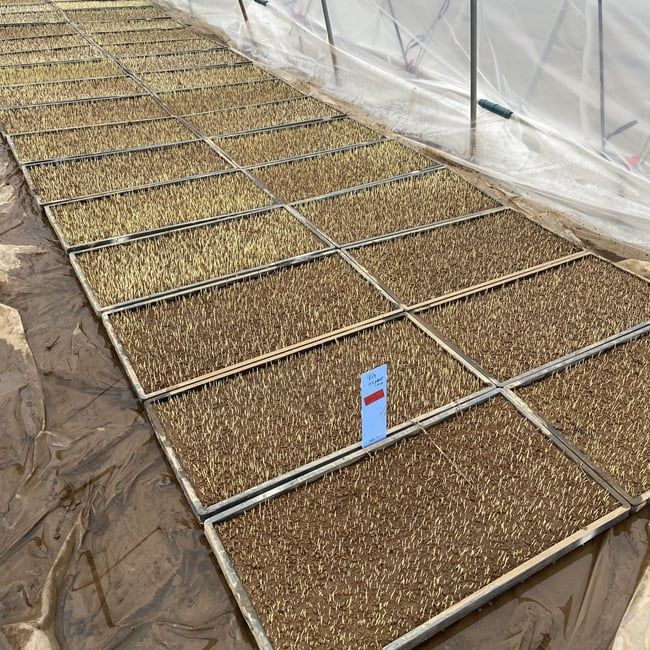

種まきから3日程度経ち、発芽機の中で少し目が出た状態で苗箱を育苗ハウスに移します。発芽した苗箱をビニールハウスの中にきれいに並べる作業が伏せ込みです。

土が水分を含んだ苗箱を並べる作業はこれまた重労働です。この工程はほぼ手作業で中腰作業が多いため、一日作業を行うと体が悲鳴を上げます。(1年にこの時期しか行わないため、慣れるということはありません)

きれいに並べられた苗箱は、ゴールデンウィーク明け頃の田植えに向けてハウスの中でしっかり管理されます。

種まきから3日経ち、伏せ込みを行ったコシヒカリの苗

種まきから3日経ち、伏せ込みを行ったコシヒカリの苗

まだまだ土の部分が多く見えます

まだまだ土の部分が多く見えます

伏せ込みから4日程経ったコシヒカリの苗

伏せ込みから4日程経ったコシヒカリの苗

整然と並んで青々とした苗がきれいです

整然と並んで青々とした苗がきれいです

おいしいお米を収穫するための準備

作付け準備として種まきをご紹介しましたが、生産者さんの規模によってこの作業を1~8回ほど繰り返します。すべての工程で、所要期間が決まっていますので、田植えから逆算して作業のスタート時期が決まります。もちろん天候に左右される作業も多いため思うようにいかないことも多く、規模が大きくなればなるほど栽培計画はシビアになっていきます。

秋の収穫時期に、春からの作業が報われるような品質であってもらいたいと願うばかりです。

ご相談・お問い合わせ

玄米や精米、炊飯や加工品についてなど、お米に関わることはお気軽にご相談ください。